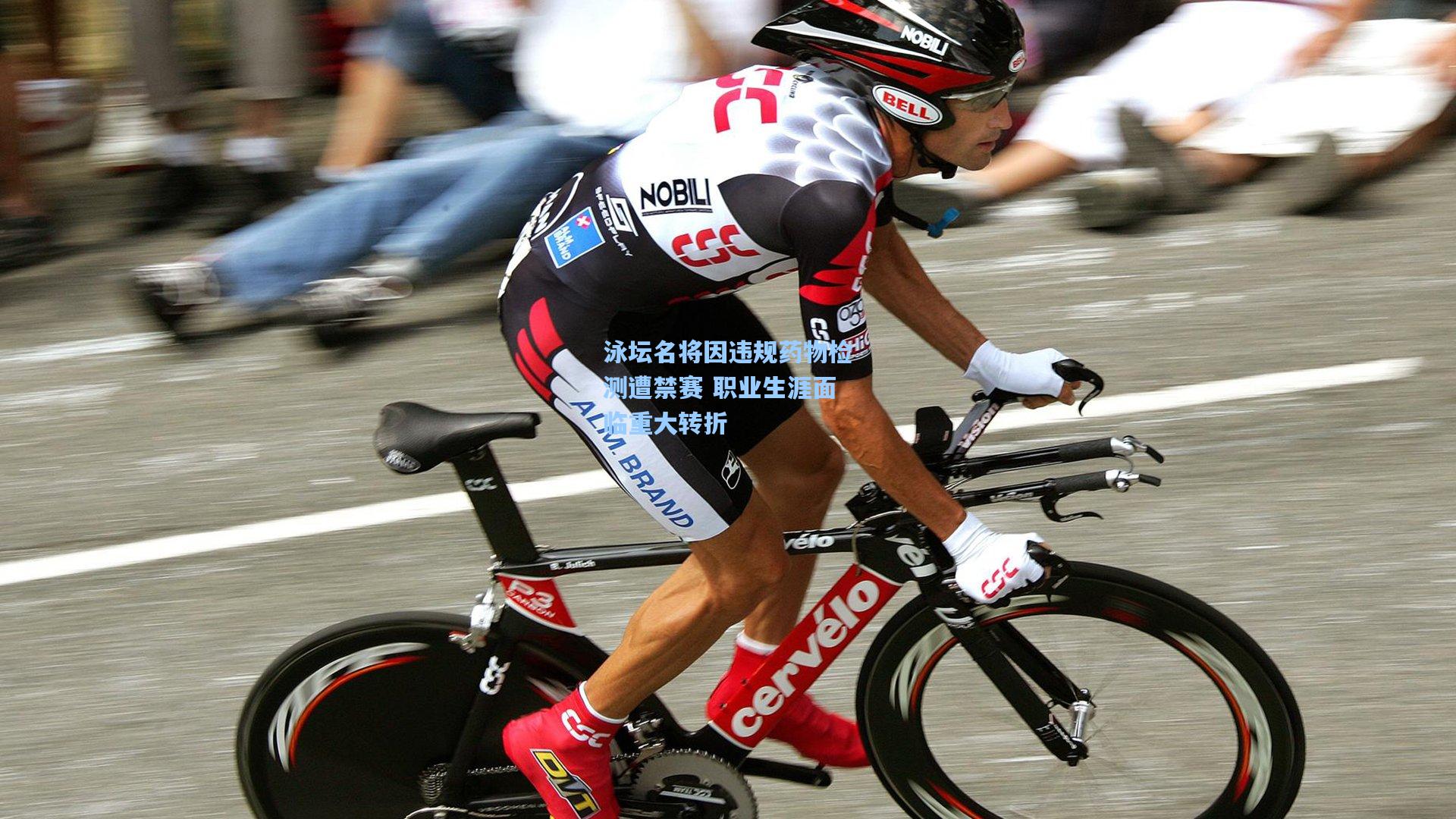

泳坛名将因违规药物检测遭禁赛 职业生涯面临重大转折

国际泳坛掀起轩然大波,知名游泳运动员李明(化名)因在赛外药检中被查出违禁物质,被国际泳联(FINA)处以为期两年的禁赛处罚,这一决定不仅令其无缘即将举行的世界锦标赛,更让其职业生涯蒙上阴影,引发体育界对反兴奋剂政策的再度热议。

事件回顾:药检结果引发争议

据国际泳联发布的官方声明,李明在今年3月的一次随机赛外检测中,A样本被检出含有微量违禁物质S-23,这是一种被世界反兴奋剂机构(WADA)明令禁止的选择性雄激素受体调节剂(SARM),常用于增强肌肉力量和耐力,尽管李明及其团队迅速提出上诉,并提交了B样本复检申请,但结果仍呈阳性,最终导致禁赛处罚的生效。

李明在个人社交媒体上发表声明,坚称自己从未故意服用违禁药物,并怀疑可能是误服受污染的补充剂所致,他pg模拟器试玩的律师团队已向国际体育仲裁法庭(CAS)提起上诉,试图缩短禁赛期或推翻判决,根据WADA现行规定,运动员需对进入体内的任何违禁物质负全责,误服辩解的成功率极低。

行业反应:支持与质疑并存

此事在体育界引发两极反应,部分运动员和教练公开声援李明,认为现行反兴奋剂规则过于严苛,尤其是对“无故意行为”的处罚缺乏弹性,澳大利亚游泳名将莎拉·琼斯表示:“我们需要更公平的判罚机制,而非一刀切的禁赛。”

反兴奋剂机构及多数官方组织持强硬态度,WADA发言人强调:“规则的严格性是为了维护体育的纯洁性,任何妥协都可能打开滥用药物的缺口。”国际泳联主席也重申,对违规行为“零容忍”是保障公平竞赛的基础。

职业生涯的十字路口

现年28岁的李明正处于运动生涯的黄金期,此次禁赛将使其错过2024年巴黎奥运会选拔赛,即便禁赛期满后复出,年龄和竞技状态也可能成为其重返巅峰的障碍,业内人士分析,若上诉失败,他很可能选择提前退役。

历史阴影:泳坛禁赛风波频发

李明并非首位因药检问题折戟的游泳运动员,过去十年中,包括俄罗斯、中国、美国在内的多国选手均曾卷入类似风波,2019年,世锦赛冠军孙杨因暴力抗检被禁赛8年(后减至4年),成为轰动全球的案例,此类事件不断拷问反兴奋剂体系的漏洞,尤其是检测程序的透明性与运动员权益保护的平衡。

科学争议:检测技术的局限性

部分医学专家指出,当前检测技术仍存在假阳性风险,且对新型药物追踪滞后,S-23等合成物质代谢快、痕迹弱,可能因实验室误差或交叉污染导致误判,英国反兴奋剂实验室主任戴维·科恩呼吁:“应投入更多资源研发精准检测方法,同时完善运动员教育,从源头减少误服。”

商业与名誉的双重打击

禁赛不仅影响竞技生涯,也对运动员的商业价值造成毁灭性打击,李明此前代言的多家运动品牌已宣布暂停合作,个人损失预计超过千万美元,赞助商普遍在合同中设有“道德条款”,违规行为可触发解约与赔偿。

未来展望:改革呼声渐起

此次风波再度掀起对反兴奋剂体系改革的讨论,运动员权益组织提议引入“过失分级制度”,根据违规情节轻重调整处罚,国际奥委会则计划在2025年新版《世界反兴奋剂条例》中纳入更多申诉渠道。

无论如何,李明的案例将成为体育史上又一警示——在追求荣耀的道路上,规则的红线不容逾越,而对于观众和年轻运动员而言,这场风波或许是一次关于体育精神与职业操守的深刻教育。

(完)